Balzac, Z. Marcas nº7

La France au troisième rang ! Ce cri revenait toujours dans ses conversations. La maladie intestine du pays avait passé dans ses entrailles. Il qualifiait de taquineries de portier les luttes de la Cour avec la Chambre, et que révélaient tant de changements, tant d’agitations incessantes, qui nuisent à la prospérité du pays.

– On nous donne la paix en escomptant l’avenir, disait-il. Un soir, Juste et moi, nous étions occupés et plongés dans le plus profond silence. Marcas s’était relevé pour travailler à ses copies, car il avait refusé nos services malgré nos plus vives instances. Nous nous étions offerts à copier chacun à tour de rôle sa tâche, afin qu’il n’eût à faire que le tiers de son insipide travail ; il s’était fâché, nous n’avions plus insisté. Nous entendîmes un bruit de bottes fines dans notre corridor, et nous dressâmes la tête en nous regardant. On frappe à la porte de Marcas, qui laissait toujours la clef à la serrure. Nous entendons dire à notre grand homme : Entrez ! puis : – Vous ici, monsieur ?

– Moi-même, répondit l’ancien ministre, le Dioclétien du martyr inconnu. Notre voisin et lui se parlèrent pendant quelque temps à voix basse. Tout à coup Marcas, dont la voix s’était fait entendre rarement, comme il arrive dans une conférence où le demandeur commence par exposer les faits, éclata soudain à une proposition qui nous fut inconnue.

– Vous vous moqueriez de moi, dit-il, si je vous croyais. Les jésuites ont passé, mais le jésuitisme est éternel. Vous n’avez de bonne foi ni dans votre machiavélisme ni dans votre générosité. Vous savez compter, vous ; mais on ne sait sur quoi compter avec vous. Votre cour est composée de chouettes qui ont peur de la lumière, de vieillards qui tremblent devant la jeunesse ou qui ne s’en inquiètent pas. Le gouvernement se modèle sur la cour. Vous êtes allé chercher les restes de l’empire, comme la restauration avait enrôlé les voltigeurs de Louis XIV. On a pris jusqu’à présent les reculades de la peur et de la lâcheté pour les manœuvres de l’habileté ; mais les dangers viendront, et la jeunesse surgira comme en 1790. Elle a fait les belles choses de ce temps-là. En ce moment, vous changez de ministres comme un malade change de place dans son lit. Ces oscillations révèlent la décrépitude de votre gouvernement. Vous avez un système de filouterie politique qui sera retourné contre vous, car la France se lassera de ces escobarderies. Elle ne vous dira pas qu’elle est lasse, jamais on ne sait comment on périt, le pourquoi est la tâche de l’historien ; mais vous périrez certes pour ne pas avoir demandé à la jeunesse de la France ses forces et son énergie, ses dévouements et son ardeur ; pour avoir pris en haine les gens capables, pour ne pas les avoir triés avec amour dans cette belle génération, pour avoir choisi en toute chose la médiocrité.

Vous venez me demander mon appui ; mais vous appartenez à cette masse décrépite que l’intérêt rend hideuse, qui tremble, qui se recroqueville et qui veut rapetisser la France parce qu’elle se rapetisse. Ma forte nature, mes idées seraient pour vous l’équivalent d’un poison ; vous m’avez joué deux fois, deux fois je vous ai renversé, vous le savez. Nous unir pour la troisième fois, ce doit être quelque chose de sérieux. Je me tuerais si je me laissais duper, car je désespérerais de moi-même : le coupable ne serait pas vous, mais moi. Nous entendîmes alors les paroles les plus humbles, l’adjuration la plus chaude de ne pas priver le pays de talents supérieurs. On parla de patrie, Marcas fit un ouh ! ouh ! significatif, il se moquait de son prétendu patron. L’homme d’État devint plus explicite ; il reconnut la supériorité de son ancien conseiller, il s’engageait à le mettre en mesure de demeurer dans l’administration, de devenir député ; puis il lui proposa une place éminente, en lui disant que désormais, lui, le ministre, se subordonnerait à celui dont il ne pouvait plus qu’être le lieutenant. Il était dans la nouvelle combinaison ministérielle, et ne voulait pas revenir au pouvoir sans que Marcas eût une place convenable à son mérite ; il avait parlé de cette condition, Marcas avait été compris comme une nécessité. Marcas refusa.

– Je n’ai jamais été mis à même de tenir mes engagements, voici une occasion d’être fidèle à mes promesses, et vous la manquez. Marcas ne répondit pas à cette dernière phrase. Les bottes firent leur bruit dans le corridor, et le bruit se dirigea vers l’escalier.

– Marcas ! Marcas ! criâmes-nous tous deux en nous précipitant dans sa chambre, pourquoi refuser ? Il était de bonne foi. Ses conditions sont honorables. D’ailleurs, vous verrez les ministres. En un clin d’œil nous dîmes cent raisons à Marcas : l’accent du futur ministre était vrai ; sans le voir nous avions jugé qu’il ne mentait pas.

– Je suis sans habit, nous répondit Marcas.

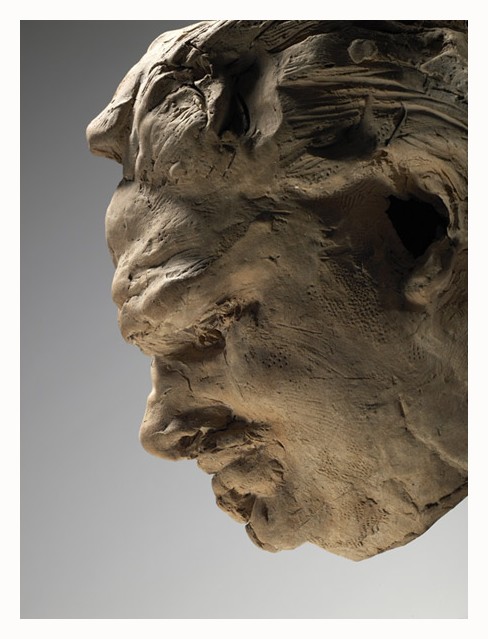

– Comptez sur nous, lui dit Juste en me regardant. Marcas eut le courage de se fier à nous, un éclair jaillit de ses yeux, il passa la main dans ses cheveux, se découvrit le front par un de ces gestes qui révèlent une croyance au bonheur, et quand il eut, pour ainsi dire, dévoilé sa face, nous aperçûmes un homme qui nous était parfaitement inconnu : Marcas sublime, Marcas au pouvoir, l’esprit dans son élément, l’oiseau rendu à l’air, le poisson revenu dans l’eau, le cheval galopant dans son steppe. Ce fut passager ; le front se rembrunit, il eut comme une vision de sa destinée. Le Doute boiteux suivit de près l’Espérance aux blanches ailes. Nous le laissâmes.

– Ah ! çà, dis-je au docteur, nous avons promis, mais comment faire ?

– Pensons, en nous endormant, me répondit Juste, et demain matin nous nous communiquerons nos idées. Le lendemain matin nous allâmes faire un tour au Luxembourg. Nous avions eu le temps de songer à l’événement de la veille et nous étions aussi surpris l’un que l’autre du peu d’entregent de Marcas dans les petites misères de la vie, lui que rien n’embarrassait dans la solution des problèmes les plus élevés de la politique rationnelle ou de la politique matérielle. Mais ces natures élevées sont toutes susceptibles de se heurter à des grains de sable, de rater les plus belles entreprises, faute de mille francs. C’est l’histoire de Napoléon qui, manquant de bottes, n’est pas parti pour les Indes.

– Qu’as-tu trouvé ? me dit Juste.

– Eh ! bien, j’ai le moyen d’avoir à crédit un habillement complet.

– Chez qui ? – Chez Humann. – Comment ?

– Humann, mon cher, ne va jamais chez ses pratiques, les pratiques vont chez lui, en sorte qu’il ne sait pas si je suis riche ; il sait seulement que je suis élégant et que je porte bien les habits qu’il me fait ; je vais lui dire qu’il m’est tombé de la province un oncle dont l’indifférence en matière d’habillement me fait un tort infini dans les meilleures sociétés où je cherche à me marier : il ne serait pas Humann, s’il envoyait sa facture avant trois mois. Le docteur trouva cette idée excellente dans un vaudeville, mais détestable dans la réalité de la vie, et il douta du succès. Mais, je vous le jure, Humann habilla Marcas, et, en artiste qu’il est, il sut l’habiller comme un homme politique doit être habillé. Juste offrit deux cents francs en or à Marcas, le produit de deux montres achetées à crédit et engagées au Mont-de-Piété. Moi je n’avais rien dit de six chemises, de tout ce qui était nécessaire en fait de linge, et qui ne me coûta que le plaisir de les demander à la première demoiselle d’une lingère avec qui j’avais musardé pendant le carnaval. Marcas accepta tout sans nous remercier plus qu’il ne le devait. Il s’enquit seulement des moyens par lesquels nous nous étions mis en possession de ces richesses, et nous le fîmes rire pour la dernière fois. Nous regardions notre Marcas, comme des armateurs qui ont épuisé tout leur crédit et toutes leurs ressources pour équiper un bâtiment, doivent le regarder mettant à la voile. Ici Charles se tut, il parut oppressé par ses souvenirs.

– Eh ! bien, lui cria-t-on, qu’est-il arrivé ?

– Je vais vous le dire en deux mots, car ce n’est pas un roman, mais une histoire. Nous ne vîmes plus Marcas : le ministère dura trois mois, il périt après la session. Marcas nous revint sans un sou, épuisé de travail. Il avait sondé le cratère du pouvoir ; il en revenait avec un commencement de fièvre nerveuse. La maladie fit des progrès rapides, nous le soignâmes. Juste, au début, amena le médecin en chef de l’hôpital où il était entré comme interne. Moi qui habitais alors la chambre tout seul, je fus la plus attentive des garde-malades ; mais les soins, mais la science, tout fut inutile. Dans le mois de janvier 1838, Marcas sentit lui-même qu’il n’avait plus que quelques jours à vivre.  L’homme d’État à qui pendant six mois il avait servi d’âme ne vint pas le voir, n’envoya même pas savoir de ses nouvelles. Marcas nous manifesta le plus profond mépris pour le gouvernement ; il nous parut douter des destinées de la France, et ce doute avait causé sa maladie. Il avait cru voir la trahison au cœur du pouvoir, non pas une trahison palpable, saisissable, résultant de faits ; mais une trahison produite par un système, par une sujétion des intérêts nationaux à un égoïsme.

L’homme d’État à qui pendant six mois il avait servi d’âme ne vint pas le voir, n’envoya même pas savoir de ses nouvelles. Marcas nous manifesta le plus profond mépris pour le gouvernement ; il nous parut douter des destinées de la France, et ce doute avait causé sa maladie. Il avait cru voir la trahison au cœur du pouvoir, non pas une trahison palpable, saisissable, résultant de faits ; mais une trahison produite par un système, par une sujétion des intérêts nationaux à un égoïsme.

Il suffisait de sa croyance en l’abaissement du pays pour que la maladie s’aggravât. J’ai été témoin des propositions qui lui furent faites par un des chefs du système opposé qu’il avait combattu. Sa haine pour ceux qu’il avait tenté de servir était si violente qu’il eût consenti joyeusement à entrer dans la coalition qui commençait à se former entre les ambitieux chez lesquels il existait au moins une idée, celle de secouer le joug de la cour.

Mais Marcas répondit au négociateur le mot de l’Hôtel-de-Ville : “ Il est trop tard ! ”

Marcas ne laissa pas de quoi se faire enterrer, Juste et moi nous eûmes bien de la peine à lui éviter la honte du char des pauvres, et nous suivîmes tous deux, seuls, le corbillard de Z. Marcas, qui fut jeté dans la fosse commune au cimetière de Mont-Parnasse.

Nous nous regardâmes tous tristement en écoutant ce récit, le dernier de ceux que nous fit Charles Rabourdin, la veille du jour où il s’embarqua sur un brick, au Havre, pour les îles de la Malaisie, car nous connaissions plus d’un Marcas, plus d’une victime de ce dévouement politique, récompensé par la trahison ou par l’oubli.

Aux Jardies, mai 1840.