Les Paradis artificiels. Charles Baudelaire.23

« Je donne ainsi au lecteur un léger extrait de mes rêves orientaux, dont le monstrueux théâtre me remplissait toujours d’une telle stupéfaction que l’horreur elle-même y semblait pendant quelque temps absorbée. Mais tôt ou tard se produisait un reflux de sentiments où l’étonnement à son tour était englouti, et qui me livrait non pas tant à la terreur qu’à une sorte de haine et d’abomination pour tout ce que je voyais. Sur chaque être, sur chaque forme, sur chaque menace, punition, incarcération ténébreuse, planait un sentiment d’éternité et d’infini qui me causait l’angoisse et l’oppression de la folie. Ce n’était que dans ces rêves-là, sauf une ou deux légères exceptions, qu’entraient les circonstances de l’horreur physique. Mes terreurs jusqu’alors n’avaient été que morales et spirituelles. Mais ici les agents principaux étaient de hideux oiseaux, des serpents ou des crocodiles, principalement ces derniers. Le crocodile maudit devint pour moi l’objet de plus d’horreur que presque tous les autres. J’étais forcé de vivre avec lui, hélas ! (c’était toujours ainsi dans mes rêves) pendant des siècles. Je m’échappais quelquefois, et je me trouvais dans des maisons chinoises, meublées de tables en roseau. Tous les pieds des tables et des canapés semblaient doués de vie ; l’abominable tête du crocodile, avec ses petits yeux obliques, me regardait partout, de tous les côtés, multipliée par des répétitions innombrables ; et je restais là, plein d’horreur et fasciné. Et ce hideux reptile hantait si souvent mon sommeil que, bien des fois, le même rêve a été interrompu de la même façon ; j’entendais de douces voix qui me parlaient (j’entends tout, même quand je suis assoupi), et immédiatement je m’éveillais. Il était grand jour, plein midi, et mes enfants se tenaient debout, la main dans la main, à côté de mon lit ; ils venaient montrer leurs souliers de couleur, leurs habits neufs, me faire admirer leur toilette avant d’aller à la promenade. J’affirme que la transition du maudit crocodile et des autres monstres et inexprimables avortons de mes rêves à ces innocentes créatures, à cette simple enfance humaine, était si terrible que, dans la puissante et soudaine révulsion de mon esprit, je pleurais, sans pouvoir m’en empêcher, en baisant leurs visages. »

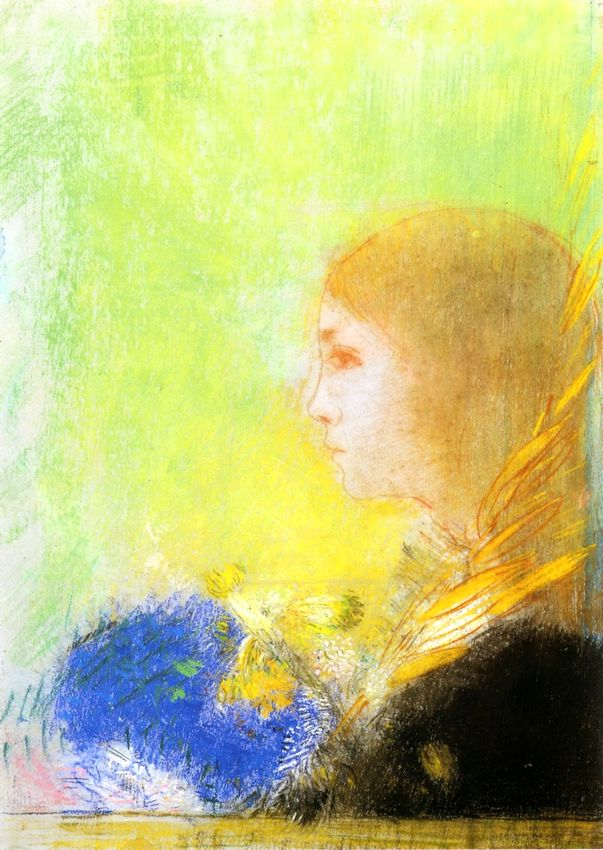

Le lecteur attend peut-être, dans cette galerie d’impressions anciennes répercutées sur le sommeil, la figure mélancolique de la pauvre Ann. À son tour, la voici.

L’auteur a remarqué que la mort de ceux qui nous sont chers, et généralement la contemplation de la mort, affecte bien plus notre âme pendant l’été que dans les autres saisons de l’année. Le ciel y paraît plus élevé, plus lointain, plus infini. Les nuages, par lesquels l’œil apprécie la distance du pavillon céleste, y sont plus volumineux et accumulés par masses plus vastes et plus solides ; la lumière et les spectacles du soleil à son déclin sont plus en accord avec le caractère de l’infini. Mais la principale raison, c’est que la prodigalité exubérante de la vie estivale fait un contraste plus violent avec la stérilité glacée du tombeau. D’ailleurs, deux idées qui sont en rapport d’antagonisme s’appellent réciproquement, et l’une suggère l’autre. Aussi l’auteur nous avoue que, dans les interminables journées d’été, il lui est difficile de ne pas penser à la mort ; et l’idée de la mort d’une personne connue ou chérie assiège son esprit plus obstinément pendant la saison splendide. Il lui sembla, un jour, qu’il était debout à la porte de son cottage ; c’était (dans son rêve) un dimanche matin du mois de mai, un dimanche de Pâques, ce qui ne contredit en rien l’almanach des rêves. Devant lui s’étendait le paysage connu, mais agrandi, mais solennisé par la magie du sommeil. Les montagnes étaient plus élevées que les Alpes, et les prairies et les bois, situés à leurs pieds, infiniment plus étendus ; les haies, parées de roses blanches. Comme c’était de fort grand matin, aucune créature vivante ne se faisait voir, excepté les bestiaux qui se reposaient dans le cimetière sur des tombes verdoyantes, et particulièrement autour de la sépulture d’un enfant qu’il avait tendrement chéri (cet enfant avait été réellement enseveli ce même été ; et un matin, avant le lever du soleil, l’auteur avait réellement vu ces animaux se reposer auprès de cette tombe). Il se dit alors : « Il y a encore assez longtemps à attendre avant le lever du soleil ; c’est aujourd’hui dimanche de Pâques ; c’est le jour où l’on célèbre les premiers fruits de la résurrection. J’irai me promener dehors ; j’oublierai aujourd’hui mes vieilles peines ; l’air est frais et calme ; les montagnes sont hautes et s’étendent au loin vers le ciel ; les clairières de la forêt sont aussi paisibles que le cimetière ; la rosée lavera la fièvre de mon front, et ainsi je cesserai enfin d’être malheureux. » Et il allait ouvrir la porte du jardin, quand le paysage, à gauche, se transforma. C’était bien toujours un dimanche de Pâques, de grand matin ; mais le décor était devenu oriental. Les coupoles et les dômes d’une grande cité dentelaient vaguement l’horizon (peut-être était-ce le souvenir de quelque image d’une Bible contemplée dans l’enfance). Non loin de lui, sur une pierre, et ombragée par des palmiers de Judée, une femme était assise. C’était Ann !

« Elle tint ses yeux fixés sur moi avec un regard intense, et je lui dis, à la longue : « Je vous ai donc enfin retrouvée ! » J’attendais ; mais elle ne me répondit pas un mot. Son visage était le même que quand je le vis pour la dernière fois, et pourtant, combien il était différent ! Dix-sept ans auparavant, quand la lueur du réverbère tombait sur son visage, quand pour la dernière fois je baisai ses lèvres (tes lèvres, Ann ! qui pour moi ne portaient aucune souillure), ses yeux ruisselaient de larmes ; mais ses larmes étaient maintenant séchées ; elle semblait plus belle qu’elle n’était à cette époque, mais d’ailleurs en tous points la même, et elle n’avait pas vieilli. Ses regards étaient tranquilles, mais doués d’une singulière solennité d’expression, et je la contemplais alors avec une espèce de crainte. Tout à coup, sa physionomie s’obscurcit ; me tournant du côté des montagnes, j’aperçus des vapeurs qui roulaient entre nous deux ; en un instant tout s’était évanoui ; d’épaisses ténèbres arrivèrent ; et en un clin d’œil je me trouvai loin, bien loin des montagnes, me promenant avec Ann à la lueur des réverbères d’oxford-street, juste comme nous nous promenions dix-sept ans auparavant, quand nous étions, elle et moi, deux enfants. »

L’auteur cite encore un spécimen de ses conceptions morbides, et ce dernier rêve (qui date de 1820) est d’autant plus terrible qu’il est plus vague, d’une nature plus insaisissable, et que, tout pénétré qu’il soit d’un sentiment poignant, il se présente dans le décor mouvant, élastique, de l’indéfini. Je désespère de rendre convenablement la magie du style anglais :

« Le rêve commençait par une musique que j’entends souvent dans mes rêves, une musique préparatoire, propre à réveiller l’esprit et à le tenir en suspens ; une musique semblable à l’ouverture du service du couronnement, et qui, comme celle-ci, donnait l’impression d’une vaste marche, d’une défilade infinie de cavalerie et d’un piétinement d’armées innombrables. Le matin d’un jour solennel était arrivé, — d’un jour de crise et d’espérance finale pour la nature humaine, subissant alors quelque mystérieuse éclipse et travaillée par quelque angoisse redoutable. Quelque part, je ne sais pas où, — d’une manière ou d’une autre, je ne savais pas comment, par n’importe quels êtres, je ne les connaissais pas, — une bataille, une lutte était livrée, — une agonie était subie, — qui se développait comme un grand drame ou un morceau de musique ; — et la sympathie que j’en ressentais me devenait un supplice à cause de mon incertitude du lieu, de la cause, de la nature et du résultat possible de l’affaire. Ainsi qu’il arrive d’ordinaire dans les rêves, où nécessairement nous faisons de nous-mêmes le centre de tout mouvement, j’avais le pouvoir, et cependant je n’avais pas le pouvoir de la décider ; j’avais la puissance, pourvu que je pusse me hausser jusqu’à vouloir, et néanmoins, je n’avais pas cette puissance, à cause que j’étais accablé sous le poids de vingt Atlantiques ou sous l’oppression d’un crime inexpiable. Plus profondément que jamais n’est descendu le plomb de la sonde, je gisais immobile, inerte. Alors, comme un chœur, la passion prenait un son plus profond. Un très-grand intérêt était en jeu, une cause plus importante que jamais n’en plaida l’épée ou n’en proclama la trompette. Puis arrivaient de soudaines alarmes ; çà et là des pas précipités ; des épouvantes de fugitifs innombrables. Je ne savais pas s’ils venaient de la bonne cause ou de la mauvaise : ténèbres et lumières ; — tempêtes et faces humaines ; — et à la fin, avec le sentiment que tout était perdu, paraissaient des formes de femmes, des visages que j’aurais voulu reconnaître, au prix du monde entier, et que je ne pouvais entrevoir qu’un seul instant ; — et puis des mains crispées, des séparations à déchirer le cœur ; — et puis des adieux éternels! et avec un soupir comme celui que soupirèrent les cavernes de l’enfer, quand la mère incestueuse proféra le nom abhorré de la Mort, le son était répercuté : Adieux éternels ! et puis, et puis encore, d’écho en écho, répercuté : — Adieux éternels ! « Et je m’éveillai avec des convulsions, et je criai à haute voix : Non ! je ne veux plus dormir ! »