Les Paradis artificiels. Charles Baudelaire.4

De temps en temps vous riez de vous-même, de votre niaiserie et de votre folie, et vos camarades, si vous en avez, rient également de votre état et du leur ; mais, comme ils sont sans malice, vous êtes sans rancune.

Cette gaieté, tour à tour languissante ou poignante, ce malaise dans la joie, cette insécurité, cette indécision de la maladie, ne durent généralement qu’un temps assez court. Bientôt les rapports d’idées deviennent tellement vagues, le fil conducteur qui relie vos conceptions si ténu, que vos complices seuls peuvent vous comprendre. Et encore, sur ce sujet et de ce côté, aucun moyen de vérification ; peut-être croient-ils vous comprendre, et l’illusion est-elle réciproque. Cette folâtrerie et ces éclats de rire, qui ressemblent à des explosions, apparaissent comme une véritable folie, au moins comme une niaiserie de maniaque, à tout homme qui n’est pas dans le même état que vous. De même la sagesse et le bon sens, la régularité des pensées chez le témoin prudent qui ne s’est pas enivré, vous réjouit et vous amuse comme un genre particulier de démence. Les rôles sont intervertis. son sang-froid vous pousse aux dernières limites de l’ironie. N’est-ce pas une situation mystérieusement comique que celle d’un homme qui jouit d’une gaieté incompréhensible pour qui ne s’est pas placé dans le même milieu que lui ? Le fou prend le sage en pitié, et dès lors l’idée de sa supériorité commence à poindre à l’horizon de son intellect. Bientôt elle grandira, grossira et éclatera comme un météore.

J’ai été témoin d’une scène de ce genre qui a été poussée fort loin, et dont le grotesque n’était intelligible que pour ceux qui connaissaient, au moins par l’observation sur autrui, les effets de la substance et la différence énorme de diapason qu’elle crée entre deux intelligences supposées égales. Un musicien célèbre, qui ignorait les propriétés du haschisch, qui peut-être n’en avait jamais entendu parler, tombe au milieu d’une société dont plusieurs personnes en avaient pris. On essaye de lui en faire comprendre les merveilleux effets. À ces prodigieux récits, il sourit avec grâce, par complaisance, comme un homme qui veut bien poser pendant quelques minutes. sa méprise est vite devinée par ces esprits que le poison a aiguisés, et les rires le blessent. Ces éclats de joie, ces jeux de mots, ces physionomies altérées, toute cette atmosphère malsaine l’irrite et le pousse à déclarer, plus tôt peut-être qu’il n’aurait voulu, que cette charge d’artiste est mauvaise, et que d’ailleurs elle doit être bien fatigante pour ceux qui l’ont entreprise. Le comique illumina tous les esprits comme un éclair. Ce fut un redoublement de joie. « Cette charge peut être bonne pour vous, dit-il, mais pour moi, non. » — « Il suffit qu’elle soit bonne pour nous, » réplique en égoïste un des malades. Ne sachant s’il a affaire à de véritables fous ou à des gens qui simulent la folie, notre homme croit que le parti le plus sage est de se retirer ; mais quelqu’un ferme la porte et cache la clef. Un autre, s’agenouillant devant lui, lui demande pardon au nom de la société, et lui déclare insolemment, mais avec larmes, que, malgré son infériorité spirituelle, qui peut-être excite un peu de pitié, tous sont pénétrés pour lui d’une amitié profonde. Celui-ci se résigne à rester, et même il condescend, sur des prières instantes, à faire un peu de musique. Mais les sons du violon, en se répandant dans l’appartement comme une nouvelle contagion, empoignaient (le mot n’est pas trop fort) tantôt un malade, tantôt un autre. C’étaient des soupirs rauques et profonds, des sanglots soudains, des ruisseaux de larmes silencieuses. Le musicien épouvanté s’arrête, et, s’approchant de celui dont la béatitude faisait le plus de tapage, lui demande s’il souffre beaucoup et ce qu’il faudrait faire pour le soulager. Un des assistants, un homme pratique, propose de la limonade et des acides. Mais le malade, l’extase dans les yeux, les regarde tous deux avec un indicible mépris. Vouloir guérir un homme malade de trop de vie, malade de joie !

Comme on le voit par cette anecdote, la bienveillance tient une assez grande place dans les sensations causées par le haschisch ; une bienveillance molle, paresseuse, muette, et dérivant de l’attendrissement des nerfs. À l’appui de cette observation, une personne m’a raconté une aventure qui lui était arrivée dans cet état d’ivresse ; et comme elle avait gardé un souvenir très-exact de ses sensations, je compris parfaitement dans quel embarras grotesque, inextricable, l’avait jetée cette différence de diapason et de niveau dont je parlais tout à l’heure. Je ne me rappelle pas si l’homme en question en était à sa première ou à sa seconde expérience.

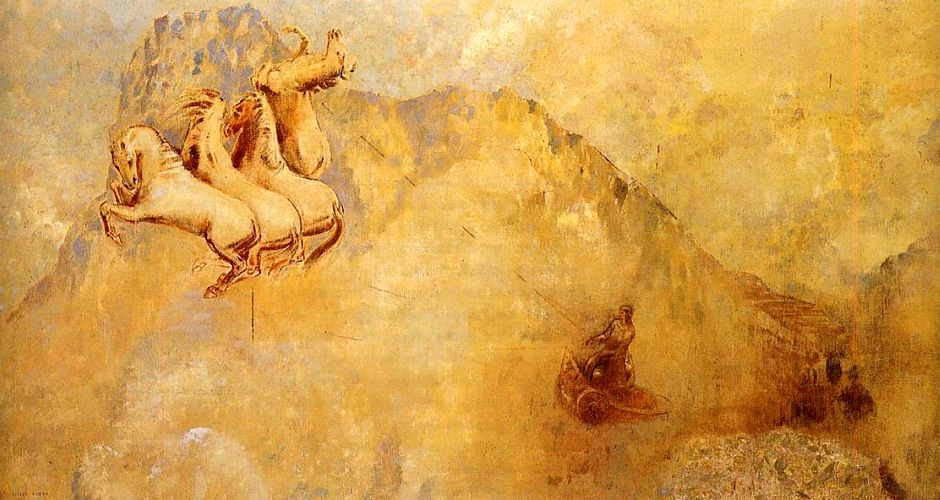

Avait-il pris une dose un peu trop forte, ou le haschisch avait-il produit, sans l’aide d’aucune cause apparente (ce qui arrive fréquemment), des effets beaucoup plus vigoureux ? Il me raconta qu’à travers sa jouissance, cette jouissance suprême de se sentir plein de vie et de se croire plein de génie, il avait tout d’un coup rencontré un sujet de terreur. D’abord ébloui par la beauté de ses sensations, il en avait été subitement épouvanté. Il s’était demandé ce que deviendraient son intelligence et ses organes, si cet état, qu’il prenait pour un état surnaturel, allait toujours s’aggravant, si ses nerfs devenaient toujours de plus en plus délicats. Par la faculté de grossissement que possède l’œil spirituel du patient, cette peur doit être un supplice ineffable. « J’étais, disait-il, comme un cheval emporté et courant vers un abîme, voulant s’arrêter, mais ne le pouvant pas. En effet, c’était un galop effroyable, et ma pensée, esclave de la circonstance, du milieu, de l’accident et de tout ce qui peut être impliqué dans le mot hasard, avait pris un tour purement et absolument rapsodique. Il est trop tard ! me répétais-je sans cesse avec désespoir. Quand cessa ce mode de sentir, qui me parut durer un temps infini et qui n’occupa peut-être que quelques minutes, quand je crus pouvoir enfin me plonger dans la béatitude, si chère aux Orientaux, qui succède à cette phase furibonde, je fus accablé d’un nouveau malheur. Une nouvelle inquiétude, bien triviale et bien puérile ; s’abattit sur moi. Je me souvins tout d’un coup que j’étais invité à un dîner, à une soirée d’hommes sérieux. Je me vis à l’avance au milieu d’une foule sage et discrète, où chacun est maître de soi-même, obligé de cacher soigneusement l’état de mon esprit sous l’éclat des lampes nombreuses. Je croyais bien que j’y réussirais, mais aussi je me sentais presque défaillir en pensant aux efforts de volonté qu’il me faudrait déployer. Par je ne sais quel accident, les paroles de l’Évangile : « Malheur à celui par qui le scandale arrive ! » venaient de surgir dans ma mémoire, et tout en voulant les oublier, en m’appliquant à les oublier, je les répétais sans cesse dans mon esprit. Mon malheur (car c’était un véritable malheur) prit alors des proportions grandioses. Je résolus, malgré ma faiblesse, de faire acte d’énergie et de consulter un pharmacien ; car j’ignorais les réactifs, et je voulais aller, l’esprit libre et dégagé, dans le monde, où m’appelait, mon devoir. Mais sur le seuil de la boutique une pensée soudaine me prit, qui m’arrêta quelques instants et me donna à réfléchir. Je venais de me regarder, en passant, dans la glace d’une devanture, et mon visage m’avait étonné. Cette pâleur, ces lèvres rentrées, ces yeux agrandis ! « Je vais inquiéter ce brave homme, me dis-je, et pour quelle niaiserie ! » Ajoutez à cela le sentiment du ridicule que je voulais éviter, la crainte de trouver du monde dans la boutique. Mais ma bienveillance soudaine pour cet apothicaire inconnu dominait tous mes autres sentiments. Je me figurais cet homme aussi sensible que je l’étais moi-même en cet instant funeste, et, comme je m’imaginais aussi que son oreille et son âme devaient, comme les miennes, vibrer au moindre bruit, je résolus d’entrer chez lui sur la pointe du pied. Je ne saurais, me disais-je, montrer trop de discrétion chez un homme dont je vais alarmer la charité. Et puis je me promettais d’éteindre le son de ma voix comme le bruit de mes pas ; vous la connaissez, cette voix du haschisch ? grave, profonde, gutturale, et ressemblant beaucoup à celle des vieux mangeurs d’opium. Le résultat fut le contraire de ce que je voulais obtenir. Décidé à rassurer le pharmacien, je l’épouvantai. Il ne connaissait rien de cette maladie, n’en avait jamais entendu parler. Cependant il me regardait avec une curiosité fortement mêlée de défiance. Me prenait-il pour un fou, un malfaiteur qu’un mendiant ? Ni ceci, ni cela, sans doute ; mais toutes ces idées absurdes traversèrent mon cerveau. Je fus obligé de lui expliquer longuement (quelle fatigue !) ce que c’était que la confiture de chanvre et à quel usage cela servait, lui répétant sans cesse qu’il n’y avait pas de danger, qu’il n’y avait pas, pour lui, de raison de s’alarmer, et que je ne demandais qu’un moyen d’adoucissement ou de réaction, insistant fréquemment sur le chagrin sincère que j’éprouvais de lui causer de l’ennui. Enfin, — comprenez bien toute l’humiliation contenue pour moi dans ces paroles, — il me pria simplement de me retirer. Telle fut la récompense de ma charité et de ma bienveillance exagérées. J’allai à ma soirée ; je ne scandalisai personne. Nul ne devina les efforts surhumains qu’il me fallut faire pour ressembler à tout le monde. Mais je n’oublierai jamais les tortures d’une ivresse ultra-poétique, gênée par le décorum et contrariée par un devoir ! »

Quoique naturellement porté à sympathiser avec toutes les douleurs qui naissent de l’imagination, je ne pus m’empêcher de rire de ce récit. L’homme qui me le faisait n’est pas corrigé. Il a continué à demander à la confiture maudite l’excitation qu’il faut trouver en soi-même ; mais comme c’est un homme prudent, rangé, un homme du monde, il a diminué les doses, ce qui lui a permis d’en augmenter la fréquence. Il appréciera plus tard les fruits pourris de son hygiène.